Вы здесь

«О миссии садовника»

Александр Куликов, поэт из Владивостока, выпустил новую книгу стихов — отличная новость! А Владивосток ведь — тот самый, «город нашенский», что на краю земли, на краю России? Именно. Про Александра пока нельзя сказать «тот самый Куликов», но все к тому идет — и несколько литературных премий, включая лауреатство на Чемпионате Балтии по русской поэзии 2015 года, подтверждают мое предположение.

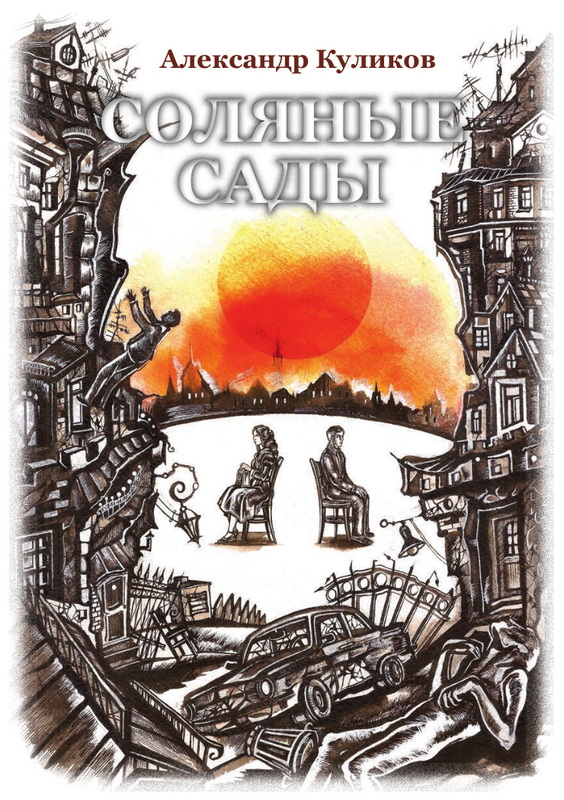

В книгу «Соляные сады» Александр собрал сразу шесть больших поэтических циклов — смелый поступок по нынешним временам, когда на смену «веку скоростей» пришла эпоха клипового мышления, в результате чего любая информация считывается быстро, но поверхностно. А вот берет ли, как встарь, смелость города — попробуем разобраться.

Очевидно, что Куликов решил представить на читательский суд весь спектр своего многогранного поэтического творчества. Как известно, музыка — это семь нот, в радуге семь цветов. В этой книге — шесть разделов, и что-то мне подсказывает, дальневосточный автор на этом не остановится, будет у него вскорости и семикнижие под одной обложкой. Не перебор ли, не злоупотребление читательским вниманием? У каждого свое чувство меры: кому-то и семь дней недели кажутся невыносимо длинным жизненным отрезком — все зависит от обстоятельств, как говорят французы, некогда смело бравшие один город за другим…

Вернемся в наши дни. «Соляные сады» — отличное название для поэтической книги. Естественная кристаллизация при испарении раствора соли — сродни созданному мастером произведения искусства: делается небыстро, получается красиво, любуешься долго. Слова, знаки препинания, строки и строфы — уникальный орнамент поэзии. Обрести свою манеру, особость голоса, узнаваемые сразу и безошибочно — главная задача художника. И Куликов справляется с ней. Возделывает свой сад. И в этом смысле миссия садовника — трудна, но, конечно же, почетна.

Довольно объемная книга Александра Куликова — без провальных текстов, что большая редкость во все времена. Впору вспомнить байку про безотходное производство: генсек Хрущев, больше известный как волюнтарист-экспериментатор, поручил делать сливочное масло из коровьего навоза. О результатах ему доложили буквально двумя словами: «Мазать можно…». Никто не осмелился завершить фразу: «… Есть нельзя», но все прекрасно все поняли. Не проговоренное, не сказанное впрямую — это ли не про поэзию? Отбор текстов, выбор выразительных средств и художественных приемов — сильная сторона поэта Куликова.

«Воспеть земную красоту»

Сборник Александра Куликова «Соляные сады» начинается с цикла «Фабула раза». В этом каламбурном заголовке — и преодоление страха чистого листа (tabula rasa — лат.), и попытка не только «остановить прекрасное мгновение», но и запечатлеть его в стихах.

Цикл строится в основном на описании природных явлений. Но что это — брошенный вызов пейзажной лирике Есенина и Рубцова или продолжение русской традиции воспеть земную красоту? Попробуем разобраться.

Весьма интересен верлибр, открывающий книгу — «Когда жизнь ясна в своей основе»:

Стеною ливень

В форме цвета хаки

Бесстрашно на защиту крон встающий

Ложитесь говорил он им

Ложитесь

Пригнитесь

Вот сейчас опять бабахнет

Поэт умело расшифровывает язык ливня-ополченца. И приходит к пониманию: главное — выжить среди агрессии глаголов. Рукотворная стихия неукротимого антагонизма — вот что гораздо страшнее любой грозы…

Совсем другая картина — в стихотворении «… И быть застигнутым дождем»:

Люблю дожди за то, что в небе тучи мчатся

Как вагонетки из раскрытых недр

И вдруг одна зацепится за кедр

И разрыдается…

Вода как полезное ископаемое — это, безусловна, находка Александра Куликова. Целая россыпь их — в разделе «Городские сюжеты». Перед нами то уместный неологизм:

мимозы электричества потом

на фоне стен замурзанных ярчали,

то неожиданное сравнение:

И пол-луны на темно-сером небе

проклюнулись английской буквой D.

Односоставное предложение цепляет читательское внимание не слабее переусложненного синтаксиса:

За окном включают мглу…

А следом — удивительное наблюдение:

Полчаса — и город можно есть,

как суфле, разлитое по формам.

Запоминается и финал стихотворения «В дороге»:

… Заправки,

просеки,

развилки и посты —

мы мчались,

будто Игорь-князь

из плена,

и солнце, натыкаясь на кусты,

алело,

словно сбитое колено.

Куликову не чуждо и стремление к социальному высказыванию, порой довольно развернутому, но теряющему экспрессии. Поэтический привет «лихим 90-м» — стихотворение «Крейсер».

На первом этаже сливают воду,

а на втором шипит сковорода.

Культурный слой по мусоропроводу

проносится, как вешняя вода.

На третьем опрокинули по стопке

и закусили вафлею «Артек».

А на шестом из окон видно сопки,

а на девятом, что на сопках — снег.

Процесс вознесения образует в итоге смысловую вертикаль текста, в котором очевидно: высотой девятиэтажного дома лирический герой не ограничится, есть еще и горние выси, и райские кущи.

На триптихе «Бедный Вова» хочется остановиться подробнее.

Экспозиция первой части отчетливо бытовой зарисовки создается изящной рифмой:

Холод собачий.

Кончилось лето.

Кончилось бабье.

Грустно-то как.

Таково мироощущение неожиданно повзрослевшего героя анекдотов, хулиганистого мальчика Вовочки, сохранившего, впрочем, парадоксальность мышления:

Ветренный — в ветровке.

Толстый — в толстовке.

Конец первой части — отсылка к знаменитому белому стиху Ходасевича «Обезьяна», завораживающему с первых слов «Была жара. Леса горели» и выходящему на неожиданную строчку «В тот день была объявлена война». Сравните, у Куликова — «Листья сжигают. Пахнет войной».

Шикарна первая строфа середины триптиха, автор работает с увлеченностью Владимира Владимировича Маяковского — «весомо, грубо, зримо»:

Пахнет луком подворотня.

Харч готовится сегодня

из куриных потрохов

и классических стихов,

из лущеного гороха

и прерывистого вздоха,

из лаврового листа

и забытого поста,

из картофеля соломкой

и трясучки перед ломкой,

из последней банки шпрот

и стопарика в улет.

Триптих завершается сильной антитезой:

По прошлому тоскует бедный Вова,

по скрипу домовитых половиц,

по праздникам ванильным и еловым,

по лабиринтам книжных небылиц.

А я тоскую по тропинке дикой,

которая уводит в темный лес,

где на верхушках сосен, как на пиках,

распято тело голубых небес.

Тут, конечно, мало «есенинщины». Но и отрицать влияния «озорного гуляки» не будем, не станем себя обманывать. Сергей Есенин — это еще и потрясающая любовная лирика. Есть ли что ответить на это Александру Куликову? Узнаем наверняка, добравшись до второго поэтического цикла этой книги.

«Демиург неприкаянный»

Второй цикл стихотворений в книге Куликова называется очень необычно, интригующе — «Верлиока». Как сообщают справочники, Верлиока — мифический одноглазый великан у древних славян. Поэт, конечно же, скорее великан, чем гномик. Но что значит одноглазый? Почему Верлиока, зачем Верлиока? Срочно ищем одноименное стихотворение — ага, да их сразу два, «Явления Верлиоки» — в самом начале:

Ходит-бродит, словно Каин,

лубяной ногой скрипит,

непричесан, неприкаян,

на душе тяжелый камень —

сто пудов его обид.

и в самом конце цикла:

Мчатся птицы, в саду осыпаются сливы,

и качаются рощи, и треплются гривы.

И дугой прогибается черный затон,

словно там, как вулкан, пробуждается Он.

Будут черные тучи царить над землею.

Будут черные вихри носиться стрелою.

Будет ливень стенать и стоять, как стена.

И припомнится людям любая вина.

Так Куликов вводит на страницы своей книги демиурга, с мечом в руках — невидимым, но карающим. А что же в мыслях у лирического героя? Уж не это ли — «Мне отмщение, и Аз воздам»?

А вокруг — тишь да гладь, как в стихотворении «Ночная история»:

Тишина зацепилась ногою за веник.

А еще — как после дождя в одноименном произведении:

Чай накрыт. И нарезан дымящийся курник.

И в шмелях, будто в крошках, зареванный сад.

А также — в «Майской балладе»:

Плескалась небосвода бирюза,

ресницами помаргивали ели.

И вскоре — очередное негромкое, но внятное напоминание о Страшном суде:

деревья в черных мантиях, как судьи

Для тех, кто сомневается до последнего, — зарисовка «Закат сатанел», в 10 частях:

И ветер вычесывал божьих коровок из крон.

И город затих, будто связанный цепью дракон.

Знакомая картина: народ на Руси безмолвствует. До поры, до времени. И вот уже Куликов повествует, что это такое, криминал по-русски — традиционно «бессмысленный и беспощадный». Перед нами — стихотворение «На улице Лескова» — с лирическим зачином:

Возвращались мужики с шабашки —

заходили в хату на Лескова,

заходили, чтобы водки выпить,

водки выпить — что же тут такого?

Но ведь с детства помним — в тихом омуте черти водятся. И Куликов помнит, не забыл…

И вновь о стремительности и неизбежном — в стихотворении «Пророк»:

Словно скатерть белую факир

выдернул рывком из-под сервиза,

наступила ночь

А тут впору вспомнить еще одного бесспорного классика Серебряного века, Марину Цветаеву: «Уж сколько их упало в эту бездну…» — если говорить о поэтах, описывающих ночное бдение! Александр Куликов окрылен предрассветными реалиями, его вдохновляет раннее утро, с четырех до шести, что именуется по-португальски «madrugada». Именно так он называет одно из лучших своих стихотворений, построенных на рефрене «стояла мадругада». «Жить, жить, жить!» — бьется сердце смертельно больного, но финал у автора — открытый:

Пробило шесть из своего угла.

И он сказал, что боль почти прошла.

И боль прошла. Стояла мадругада.

В этом тексте — сразу несколько незримых вопросов: кто спасется? И спасется ли?..

По Куликову, весна — единственный шанс на перерождение. Он предоставляется любому — как в стихотворении «Душа на рассвете», а именно — в конце его заключительной, четвертой части:

Повсюду ручьи. Вдоль дороги и в поле.

Земля, как роженица, плачет от боли

и счастья...

Нетривиальный весенний паззл поэт мастеровито складывает во вторую часть вышеупомянутой «Майской баллады»:

Сиренью окрыленные дворы

всё порывались полететь куда-то,

и, словно в «Бесприданнице» Паратов,

борзел шалман окрестной детворы.

И в окнах, умножающих просторы,

мелькали, как на плоских мониторах,

похожие на наш антимиры.

Прохожие туда-сюда сновали:

кто по делам, а кто за колбасой.

И, как состав хоккейный запасной,

старушки на скамейке ворковали,

довольные наставшею весной,

и тенью тополей, почти лесной,

и тем, что никого не закопали.

Вернемся к загадочному названию второго цикла книги. Метафора у Александра Куликова — работающая: от Всевидящего ока — не скроешься. Вот и слово поэтическое рано или поздно все равно настигнет тебя, а что дальше будет — сам решай…

«Ирония — с горчинкой»

И вновь заголовок цикла обращает на себя внимание — «Арабески и другие стихи». В литературном отношении арабесками называется переплетение стилей и жанрово-композиционных форм, это название использовали классики отечественной словесности Н.В. Гоголь и А. Белый. К чему тяготеют арабески А. Куликова — к орнаменту или эклектике — попробуем разобраться.

В разделе «Городские арабески» поэт дает волю авторской иронии. Завершающее, десятое стихотворение «Про Петрова» заслуживает быть процитированным полностью.

В супермаркете после работы,

После праведно-грешных трудов

Выбирает балтийские шпроты

Николай Николаич Петров.

Посредине торгового зала

Свой мобильник пытает чудак:

— Вера, где ты? Куда ты пропала?

Я не в теме, чего тут и как.

Он не в теме, конечно, не в теме,

Потому что всю жизнь напролет –

То не то, то не так, то не с теми,

А хотелось бы наоборот.

А хотелось бы всё — да с начала,

С банки шпрот, ну, хотя бы вот так:

— Вера, где ты? Куда ты пропала?

Человеку без веры никак.

И еще один текст хочется предложить публике без купюр — настолько он плотный и самобытный. Это давший название книге верлибр «Соляные сады» (из Жуанито Овельи). Выделю особо образ «безработного солнца», не ведающего передышек.

Крылья сложив

разноцветные,

Осень отдыхает

на берегу

Атлантического океана,

смотрит она,

как отдыхают

сады соляные.

Никто здесь больше не ходит

с лопатой в руках, чтобы путь открывать

лишней воде

из бассейнов глиняных в море.

Никто не следит

за нужным уровнем.

Никто не складывает

молекулы пота Мира

в кристаллы соли Земли.

Безработное, Солнце

слоняется бесцельно по бассейнам,

словно по залам без стен,

по залам, где много всего –

воды, неба, облаков,

похожих на мысли

о щедром урожае соли

в будущем году.

В то время как урожай этого года,

горы соли, накрытые соломой

от дождя,

возвышаются рядом на берегу,

словно стога высоченные.

Грузно покачиваются

носатые лодки.

Отдохнув, Осень

расправляет крылья

и отправляется дальше на юг.

Листопад как повод задать вопросы — себе и миру:

За что меня в роддоме номер два

Приговорили к смерти через жизнь?

Горькая ирония — двигатель внутреннего сгорания цикла «Осенние арабески» из 8 стихотворений, отрывок одного из них, под названием «Листва», процитирован выше. В стихотворении «День» последняя деталь подготавливает вывод:

Торчит маяк на Токаревской кошке.

Закату здесь сгорать, да не сгореть.

Емко и точно описан ноябрь в финале стихотворения «Ветер»:

Я люблю это время предзимнего слома,

Оголенных древес и погнутых оград,

Когда страшно уже поздно выйти из дома,

Но не страшно уже не вернуться назад.

Не менее сильная концовка, отчасти перекликающаяся с «Ветром», — у стихотворения «Перечитывая Давида Самойлова, одного из последних импрессионистов»:

Плакать хочется, но

Не придумать причины.

Береза — одно из самых популярных деревьев в русской литературе. Но как свеж куликовский образ — в окончании стихотворения «Дочки-матери» в «Бохайских арабесках»!

И проносятся мимо машины по трассе,

И таежное солнце мелькает, как рысь.

И березы, как балерины в танцклассе,

Приседают на корни и тянутся ввысь.

Великолепны «Зимние арабески» — начиная с неологизма «пургодром» и сравнения «И провода, как след от санок». В очередной раз Куликов сплетает лирику и ироничность в стихотворении «Автономка».

Январь. Морозно. В серебре

Две угольные кучи.

И все деревья во дворе

Как в проволоке колючей.

Дымит высокая труба,

Подчеркивая этим,

Что вся-то наша жизнь — борьба

На неродной планете.

Зачем, зачем в недобрый час

Обманчивые звезды

Заставили покинуть нас

Насиженные гнезда?

Здесь все иначе, все всерьез,

Порой трагично даже,

На леерах крутой мороз

Узлы морские вяжет.

Родному городу, столице Приморья, Куликов посвящает подборку «Владивосток в 2010 году» с подзаголовком «Восемь офортов». Поэтическое мироощущение автора здесь проявляется с новой силой:

Март. Месиво. В пору кататься на танках

по склонам поплывшим,

по тающим спускам.

В зеленых жилетах и серых ушанках

менты как подснежники

на Алеутской.

Другое весеннее наблюдение словно взято из диалога с ребенком:

На что похож безлистный лес,

безлистный город каждым сквером?

На склад, куда из разных мест

свезли все вешалки, к примеру.

Свезли со всех концов земли

скамейки, стулья и салазки;

лишь одного не завезли

на этот склад — зеленой краски.

Поэт Куликов, словно крейсер в Тихом океане, идет выбранным курсом, без отклонений. Но траектория движения этого судна — весьма причудлива в своей непредсказуемости. Возможно потому, что у капитана всегда под рукой томик Гоголя.

«Другая — не для других»

Разумеется, поэт создает свои миры, творит свою реальность, не похожую в точности на пейзаж за окном. Четвертый цикл книги Александр Куликов назвал без особых изысков — «Другая реальность». А какая она, собственно? В чем ее отличие, скажем, от виртуальной реальности или сновидения? Приступим к погружению в неизведанное пространство…

Вот вам, к примеру, музыка дождя — в финале стихотворения «Летние дожди»:

Дни солнечные можно счесть по пальцам,

как на бегу вагоны электрички.

Запрыгнешь на последнюю подножку

с внезапною сноровкой малолетки,

протиснешься,

скорей прильнешь к окошку,

а там —

опять косые,

как прищепки…

Можно, конечно, притормозить и задуматься, много ли в повседневности точных рифм к слову «прищепки» — но у Александра Куликова свои законы творчества. А посему, будучи законопослушными гражданами страны поэзии, плывем дальше.

Откровенно частушечный мотив — в стихотворении «На закате»:

На закате ходит парень

вдоль расхристанных ворот.

— Кришна Кришна, Харе Харе, —

под гармошку он поет.

В огородах зреет вишня,

словно пламенный засос.

Песня добрая о Кришне

девок трогает до слез.

И вдруг — как гром среди ясного неба — горьковская фраза из «Песни о буревестнике»: «Пусть сильнее грянет буря!» Умеет Куликов удивлять читателя, зачтено.

О, другие знакомые места — арабески! На сей раз — Велесовы. И название первого стихотворения, «Листва», уже встречалось в книге — но чего только не бывает в «Другой реальности»…

О, как несмел еще пейзаж,

Штрихи изломаны и робки,

Как будто главный карандаш

Лежит на самом дне коробки.

…

Сегодня королюет клен,

А завтра тополь спозаранку

Волочит мантию на трон,

Шурша серебряной изнанкой.

Как хотите, но на фоне чудесного неологизма «королюет» я бы как читатель сделал селфи! Хорош и финал «Увертюры»:

Незаметно наставшие сумерки

Кое-где подмалеваны суриком.

Оттого-то и кажутся мне

Декорацией к пьесе «На дне».

Ура-ура, добрались и до сильных составных рифм — в стихотворении «Плащ». Приведем его полностью, посмакуем лишний раз:

Дождь барабанил по стеклу,

Как человек, задумчиво.

Хороший плащ висел в углу,

А не какой-то Гуччи вам.

Как трепыхание леща

В глубокой лунной заводи,

Рукав прозрачного плаща

Под дождь июньский звал один:

«Вот так же некий херувим

Тогда по свету хаживал.

А люди что? Все пóфиг им.

За это Бог накажет их.

За это в ритме рваных стоп,

Лавинный, словно конница,

Всех смоет мировой потоп

И сам, как сволочь, смоется».

В восьмой «Велесовой арабеске», «Через Артем», любопытен оксюморон из мира фауны:

…И вот уже Артем вставал вдали,

Заканчивались пригорода дебри.

… Цыгане трех коров перевели,

Свистя бичом, по пешеходной зебре.

Подборка «Из пастушьей сумки (по мотивам Альберту Каэйру — Фернандо Пессоа)» привлекает внимание удачно пойманным ощущением эйфории, фиксацией радости жить «здесь и сейчас»:

А я отправлюсь в путь-дорогу,

Туда, где ветры с облаками,

Туда, где туча грозовая

Напрасно машет кулаками.

Пятое стихотворение из этой подборки хочется привести от и до:

Живи, говоришь, настоящим,

Только настоящим.

А я хочу жить реальным.

А реальное — это то,

Что не подчиняется времени,

Что нельзя измерить временем.

Настоящее — вещь,

Привязанная к прошлому

И к будущему.

Реальное — вещь,

Равнодушная к прошлому

И к будущему.

Реальное — это то,

На что мы смотрим,

Не думая о нем.

Нужно научиться

Смотреть на вещи,

Не думая о них.

Смотреть на дождь

Как на дождь

И час, и два, и три.

Смотреть на дождь,

Сидя на пороге

Открытой двери.

Смотреть на дождь

И не думать о том,

Когда он закончится.

Просто смотреть на дождь,

Ни о чем не думая.

Пусть это будет первое упражнение.

Оригинальная расшифровка хрестоматийных строк Бродского «Но пока мне рот не забили глиной, / Из него раздаваться будет лишь благодарность» — в куликовской считалочке, спрятанной под непритязательным заголовком «Совсем простенькое стихотворение»:

Спасибо, август милый,

за глубину небес,

за то, что копит силы

для листопада лес

…

за вкус твоей картошки,

янтарной на излом,

за долгий свет в окошке,

когда темно кругом.

…

за мокнущие крыши,

за лужи у ворот,

за то, что мы напишем,

а кто-нибудь прочтет.

Ба! А это еще что за птица — никак новый жанр? Как, говорите, он называется — «Сентябрьские арпеджески»? От музыкального термина «арпеджио», означающего разбивку аккорда на звуки, которые исполняются последовательно, один за другим? Очень приятно, будем знакомы. Взятый аккорд уходит в вечность — вот и тема неотвратимости смерти звучит у Куликова в концовке стихотворения «Под свирель»:

Из желудя и веточек сосны

Слепил я человечка для весны,

Для ветра в поле, для тоски в груди,

Дал в руки посох и сказал: «Иди!»

И вот с тех пор он ходит по Земле,

Невесть куда плывет на корабле:

Над ним журавлик, пена за кормой…

Когда-нибудь вернется он за мной.

Между тем природа вокруг — живая, всепобеждающая. Как в стихотворении «С Маяковским»:

Дождь всех подряд

Лупит кнутом, расчищая дорогу.

Или как в «Сентябре»:

Пускай листва, как свадьба, встрепенется,

Когда уже не естся и не пьется.

Пускай пройдется Солнце колесом

По потолку, который невесом.

Безусловно, украшает цикл и подборка «Анахориш, Богланд, Клэр (по мотивам Шеймуса Хини)». Стихотворение №2 — о непостижимости природы и ее законов.

Здесь елей заболочены скелеты,

здесь уголь

не родится

никогда.

Здесь почвы нет,

лишь видимость,

обманка,

как родничок

на кости теменной

новорожденного.

О том же, собственно, и подборка «Памяти Антонио Сальери»:

Октябрь. Словно птицам накрошено хлеба,

усеяна бронзово-желтым земля.

Как наскоро сбитые лестницы в небо,

на мокрых бульварах торчат тополя.

Поздняя осень у Куликова — без грамма тоски:

и на реке таежной лед

с припаем тонким у запруды,

и кочки смерзшихся болот,

как будто спать легли верблюды;

и серебристая куга,

когда на солнце, золотая;

и снег, и лес, и берега,

и света музыка литая.

Последний текст «Другой реальности» — сказочной, лабиринтообразной — стихотворение «Наше дело». В нем — поэтическое кредо Александра Куликова:

Наше дело — плести небылицы

для работников и пастухов.

Остальное доделают птицы,

дождь, смывающий пыль с лопухов.

Неважно, что автор именует свои наблюдения и откровения небылицами. Важно, что поэту Куликову — веришь.

«Не говори с тоской: их нет»

А вот и еще одно португальское слово, едва ли не впервые встречающееся в русскоязычной поэзии — «saudade», что в переводе означает: «тоска от невозвратимой утраты чего-либо дорогого сердцу». Чего никогда не вернуть? Молодости, начала любви и последней осени. Но ведь можно попытаться воссоздать минувшее — говорят, у поэтов это нередко получается, если они сочиняют не только стихи и не столько стихи… Как в стихотворении, давшем название всему циклу, пятому по счету:

А время катилось

Рекой полноводной

За тридевять дней и ночей.

И вдруг запнулось

О камень подводный

И превратилось в ручей.

Он тихие песни

Пел на чудесном

Простом языке своем.

И я за ним

Повторял эти песни,

А слушали мы вдвоем.

И понял я,

Что иного не надо

До самой крайней черты.

И я наконец познал saudade.

И мне улыбнулась ты…

Цикл «Saudade» открывается стихотворением «Сочиню я город»:

Сочиню я город,

как стихотворенье.

Пусть в нем будет осень

или воскресенье.

Или, еще лучше,

то и это вместе:

воскресенье, осень,

зимних дней предвестье.

…

До свиданья, каждый

лист сухой крученый.

Обживайте город,

мною сочиненный…

Неологизм у Куликова — это, что называется, редко, да метко. Вот и очередное поэтическое изобретение выстреливает в «яблочко»:

Караваджизм осенних дней:

чем ярче свет, тем гуще тени.

Идешь по улице — над ней

сияет Солнце, словно гений.

Энергия перечисления помогает лирическому герою мужественно переносить удары судьбы. Как в стихотворении «Осенняя любовь»:

Несутся облака, проносятся над крышей,

над позднею судьбой, над раннею звездой.

Или «В Шкотово»:

Берег пустынный Японского моря.

Осень. Залив — полированный стол.

Йодистый воздух еще и просмолен

Кедром, напялившим драный камзол.

Ощущение бесприютности возникает при чтении вслух стихотворения «Вечером»:

Октябрь. Почти что середина.

Все меньше верится теплу.

Густою каплей гренадина

Стекает солнце по стеклу.

Немноголюдно в суши-баре,

Поскольку все-таки среда.

Чуть слышно credere cantare

Поет с экрана Фарада.

И возникает дух бездомности,

Тоска щемящая в груди.

Вкушая блюда "по готовности",

Хоть до закрытия сиди.

А выйдешь, — как жирафы шеями,

Кивают тополи вдали,

И ветер воет над траншеями,

Которым труб не завезли.

Орфографический словарь под редакцией Лопатина утверждает, что правильная форма множественного числа слова «тополь» — «тополя». Да и эстрадные песни ненавязчиво напоминают о том же. Как бы то ни было, последнее слово — всегда за поэтом.

В этом цикле автор пошел на своеобразный эксперимент: вернулся назад, в юность, и написал сейчас, с высоты прожитых лет, стихи, которые мог бы написать тогда. Если бы умел…

Запоминается окончание стихотворения «Два юных тела» (2016 — 1978):

Два юных тела, юные настолько,

Что, кажется, нет старости для них,

ни болей, ни тревог — один лишь только

шрам от аппендицита на двоих.

Незатертые рифмы задают высокую степень искренности лирического героя и в стихотворении «Шору полыньи» (2016 — 1979):

Следы в снегу по Брайлю,

а озеро по Брейгелю.

Наверно, мне наврали,

что я пройду по берегу.

Армейским будням посвящены несколько стихотворений. К примеру, «Май» (2016 — 1979):

А май, он май и здесь, на севере.

Чернеет снег, крошится лед.

Сквозь тучи буром, по-весеннему,

как бээмпэшка, солнце прет.

Тайга его встречает трелями

и ароматом хвойных смол.

Как будто сопки все расстреляны,

багульник розовый расцвел.

И сопки нависают, страшные,

готовые вот-вот упасть,

над стрельбищем, где мой "калашников"

в ответку дятлу строчит всласть.

Или зарисовка «Снег ложится на поля» (2016 — 1980):

Снег ложится на поля,

ветер дует в спину.

Превращается земля

в белую перину.

Спать не должен часовой,

даже если хочет,

даже если снег густой

засыпает очи.

Даже если смены нет,

cколь ее ни кликай.

Но зато какой рассвет!

Молоко с клубникой.

В «Апрельских арабесках», где автор постарался разглядеть события Страстной недели в окружающей его повседневности, царапает наблюдение из стихотворения «На кухне»:

…И наступила тишина,

В которой дождевые пули

Царапали броню окна.

…

А мы сидели и молчали,

Томилась на плите еда,

И в телевизоре мелькали

Картины Страшного суда.

Интересна подборка «Читая Марио Кинтану», особенно авторская рефлексия в начале стихотворения «Названия и предметы»:

А кот не знает,

что его зовут котом,

как Бог не знает,

что зовется

Богом.

Мастерство литератора — преподнести читателю, к примеру, такой «секретик», как «в малом большое». Отличный пример у Куликова — строфа из «Осенней песни», где и рифма не подкачала:

Жук шуршащей колымагой

огибает карандаш.

Камень, ножницы, бумага —

невеликий выбор наш.

Всего-то 4 строки — но тут тебе и воспоминание о детских забавах, и ответ на знаменитое «Воспоминание» Жуковского: «О милых спутниках, которые наш свет / Своим сопутствием для нас животворили, / Не говори с тоской: их нет; / Но с благодарностию: были».

Предпоследнее стихотворение в цикле «Saudade» — «Море 27 мая 2016 года», в нем всего 8 строк:

Сегодня волны большие и черные.

Как будто мотыгою все перерыв,

пытается кто-то настойчивый с корнем,

к чертям собачьим вырвать залив!

А он всё держится, держится, держится.

Как вы. Как я. Как это вдали

одинокое, черное, старое деревце

у края залива на краю Земли.

Необычный ритмический рисунок передает своенравность моря. Интересно, испытывает ли «saudade» волна, разбившаяся о прибрежные камни?

«Жди, кем станешь»

Последний цикл книги называется «Отзимки». Удивительно красивое слово — в нем и уходящий мороз, как отжимки зимы, и поземка, и отголоски коротких заснеженных сумерек, и озимые посевы…

Первое в этом цикле — стихотворение «Между прочим», своего рода подведение итогов, с поклоном Борису Пастернаку («И чем случайней, тем вернее // Слагаются стихи навзрыд»):

Чем случайней и проще

мы на свете живем

(словно реки и рощи,

словно туча и гром,

под окном незабудки,

под забором трава),

тем вернее поступки

и точнее слова,

ибо в том, что дорога

нас в безвестность ведет,

виден замысел Бога,

а не чертов расчет.

Продолжение темы — в подборке восьмистиший «Про осень». В третьем стихотворении автору:

Как понятно всё и ясно

в этой солнечной поре:

был зеленым — станет красным

клен маньчжурский во дворе.

Будет он стоять, багряный,

пред щербатою стеной,

как солдат, зажавший рану

ослабевшей пятерней.

И следом, в четвертом, с торжественными рифмами:

Вот и завершился праздник осени,

оголился пригородный лес,

словно из крутой винтовки Мосина

посшибали всю листву с древес.

Словно, понаехав с карабинами

попугать нестреляных ворон,

зацепили бедный куст рябиновый,

расстреляли непокорный клен.

Далее Куликов обращается к Борису Леонидовичу напрямую, назвав свою большую подборку одним словом — «Пастернаку». Отметим музыкальную фразировку в третьем стихотворении:

Там дождь, а в комнате смеются,

и разговор нетороплив,

и чашки цокают о блюдца,

когда их ставят, чай допив.

Там ветки хлещут с разворота

по тесу вымокших оград

и ветер ухает фаготом,

а в доме тихо, в доме спят.

Ах, если б все на свете грозы,

невзгоды, хлопоты, дела

переживались под наркозом!

Какой бы страшной жизнь была.

Заснешь — Элизиум приснится,

жизнь без тревог, жизнь без забот.

Проснешься — скрипнет половица —

и сердце в пятки упадет.

Завораживает и начало девятого посвящения:

Как прежде шарики из ваты,

макая в сахарный сироп,

на елку вешали ребята,

пока не скажет взрослый: "Стоп",

такой сегодня крупный валит

снежок, зачеркивая сад,

как будто, взяв малярный валик,

Том Сойер белит всё подряд.

В «Коллекции пустяков Жуанито Овельи» прекрасна первая же «Белая бабочка», напоминающая, как ни странно, о бессмертии:

Порхающая

над зеленой травой

и желтыми цветами,

что она может?

Огонь погасить?

Нет.

Ветер прогнать?

Нет.

Тучи развеять?

Нет.

Только вернуть

улыбку

на мое лицо.

А стихотворение «Косточка» написано Куликовым словно в ответ на краткое тютчевское сожаление «Нам не дано предугадать…»

Вкусив сочный плод,

утолив им и жажду, и голод,

ее не выбрасывай,

а положи

под палящее солнце.

Пусть высохнет.

Пусть станет похожа

на мумию Тутанхамона.

Потом закопай ее

в землю

и жди,

кем станешь,

творцом чуда

или могильщиком.

Ну а как не принять такое «Приглашение к осенней прогулке»? Красота — в глазах смотрящего:

Одевайся потеплее,

выходи из дома.

"Что поделать? Это осень", —

говори знакомым.

…

Всюду листья — на асфальте,

на песке дорожек.

... Под осиной "жук" Volkswagen

словно рыжий ежик.

Последнее в книге — стихотворение «Невероятный снегопад». Жизнь — сплетение двух стремлений: удивлять и удивляться. Ну, и симбиоз войны и мира:

Ах, как он падал, как он падал,

невероятный снегопад,

как будто с неба шли парадом

шеренги ангельских солдат.

Как будто ангельские души

из круговерти звездных войн

на Землю вывел верный Тушин,

не Бог, не царь и не герой…

С нетерпением жду и с интересом прочту следующую книгу Александра Куликова. Творите, да не затворяйтесь, Александр Игоревич! Высоких помыслов, чистых горизонтов и — сильного неба над головой.

Юрий Татаренко