Вы здесь

Четыре истории от мистера Бьюэла

Некоторое время назад для написания краеведческой работы мне потребовалось прочесть книгу о путешествии иностранца по Сибири — это был труд Джеймса Уильяма Бьюэла «Русский нигилизм и жизнь ссыльных в Сибири», изданный в США в 1891 году.

Полного текста на русском языке не нашлось, и я взялся неумело переводить нужные мне главы с английского, да так увлекся, что через некоторое время вся книга «заговорила по-русски». Отсутствие переводческого опыта и не самые глубокие, прямо скажем, познания в иностранных языках наверняка наложили свой отпечаток, но все же мне показалось, что читателям может быть интересно субъективное мнение американского путешественника о нашей родине.

Чтобы понять, чем заинтересовал меня и сам автор, и его видение Сибири, нужно сперва рассказать о нем. Джеймс Уильям Бьюэл, родившийся в 1849 году в городе Сент-Луис, штат Миссури, всю жизнь был неугомонным человеком: он и юрист, и писатель, и журналист — словом, разносторонний и жадный до новых знаний житель Нового Света. Несколько его книг, вышедших в конце XIX века, стали, как бы сейчас сказали, бестселлерами и продавались большими тиражами: «Чудеса света», «Герои равнин» — сочно написанные, с множеством подкупающих деталей, эти книги передавались из рук в руки. А роман «Море и суша» чуть не стал культовым, получив огромную популярность.

Но вовсе не приключения вызывали восторг читателей, а элементы фантастики — например, придуманное автором дерево Я-Те-Вео.

Дерево? Серьезно? Неужто появление какого-то дерева может придать книге популярность? Еще как может!

Я-Те-Вео, что якобы означает «Теперь я вижу тебя», — растение-каннибал, огромное, раскидистое дерево (скорее даже существо) с коротким стволом и массивными подвижными ветвями, покрытыми вместо листьев острыми клыками — хватая жертву, оно обвивает ее и выпивает всю кровь. Любители приключенческой литературы приняли это жуткое дерево за реально существующее где-то в Африке и привезенное в горшке рабами при переезде в Америку. Стоит ли говорить, что такую жестокость в литературе читатели приняли с большим интересом?

Но написание подобного «ужастика» — далеко не самый знаменательный факт в биографии Джеймса Бьюэла. Помимо творческих достижений в его жизни была и американская тюрьма, где писатель познакомился с человеком по фамилии Хикок, который сейчас нам с вами больше известен как Дикий Билл, или «ганфайтер Билл», один из лучших стрелков Дикого Запада, отъявленный мерзавец и прототип героев множества вестернов — от книг Луиса Ламура до фильма «Великолепная семерка» и сериала «Дэдвуд». В пору, когда состоялось знакомство Бьюэла и Хикока, о Диком Билле не говорил только ленивый, но при этом никто не сподобился написать биографию легендарного негодяя. И Бьюэл, смекнув, что ему выпал шанс стать первым, вскоре выпустил книгу, в которой история Хикока была рассказана с его же слов и лишь немного приукрашена умелым интервьюером.

Бьюэл умер в 1920 году — и сейчас, более века спустя, множество его произведений так и не переведены на русский язык, а выпущенная в 1891 году книга «Русский нигилизм и жизнь ссыльных в Сибири» была запрещена в Российской империи из-за антиправительственных высказываний автора и его непримиримости по отношению к православной церкви: иной раз он выражается столь жестко, что и в наше время ему грозило бы уголовное наказание. Он пишет о «влажной, грязной, чумной атмосфере рабства», якобы порожденной церковью, о том, что народ живет «с несправедливостью и коррупцией, пронизывающей каждый департамент правительства», а потом и вовсе делает вывод, что будущее России в нигилизме: «Если эта кровавая сила не очистит нацию и не даст ей новый рост, — считает Бьюэл, — мы не увидим иного пути, чем расчленение империи и ее постепенное поглощение иными силами».

Эти выводы Бьюэл сделал, побывав на сибирских рудниках, пообщавшись и со ссыльными, и с коренными жителями различных районов Сибири.

Всюду его пропускали благодаря разрешению министра внутренних дел Дмитрия Андреевича Толстого и директора Департамента полиции Вячеслава Константиновича Плеве — значительных государственных деятелей, просивших автора написать честно и непредвзято, но при этом недвусмысленно намекавших, какой именно они хотели бы видеть книгу.

Правда, ни опасности, ни давление властей, ни какие бы то ни было запреты, нормы или предрассудки не остановили безрассудного американца, и книга получилась такой, какой ее хотел видеть он сам, а не кто бы то ни было еще.

Я не случайно расписал его мытарства и творческие поиски — вы можете представить себе, каким неуживчивым и неугомонным был Джеймс Бьюэл. Вам понадобится это знание, чтобы лучше прочувствовать те истории из его книги, которые будут рассказаны ниже.

История первая

Сколько рассказов о встрече с медведями вы слышали от сибиряков? Наверняка немало. В таежном городе Таре, например, вам расскажут про медведя, который ходил по городу несколько лет назад, в селах — о том, как порой выходят к трассе или к жилью медведицы с медвежатами. А уж сколько их на окраинах, где-нибудь возле бойни, где рабочие сваливают коровью и свиную требуху… Туда медведи приходят подкормиться, забывая о страхе.

Историй о том, как человек встретил медведя в лесу, чуть меньше — и в основном они сводятся к высказыванию: «Услышал шум и не пошел проверять, но это был медведь». В конце позапрошлого века, когда Джеймс Бьюэл ехал по Сибири, владения хищников начинались сразу за городской чертой, медведей и волков было много, а уж какие байки рассказывали о них…

В Красноярске Бьюэл решил продолжать путь лишь вдвоем с переводчиком, русским немцем из Тобольска по фамилии Шлетер. Путешественники приобрели повозку и трех лошадей (причем были удивлены, что стоят лошади, как, впрочем, и коровы, совсем дешево — от пяти до восьми долларов, тогда как в столице шуба из черно-бурой лисицы была предложена писателю за тысячу долларов, и эта цена считалась «весьма средней»), купили молоко, масло, самовар, килограмм чая, пятнадцать батонов белого хлеба, испеченного по заказу Бьюэла, и девять килограммов свежего мяса. К «продуктовому набору» добавилось еще и немыслимое количество фуража для лошадей. С трудом разместив это в повозке, писатель и переводчик туда же утрамбовали постельные принадлежности (куда в Сибири без подушки, верно?) и насилу втиснулись сами. А на пути к Енисейску решили остановиться лагерем и заночевать, опасаясь, что придорожные «гостиницы», а по-простому — постоялые дворы, будут неудобными.

Впрочем, о дальнейшем поведает сам мистер Бьюэл (здесь и далее цитаты из книги Бьюэла в нашем переводе. — А. Т.):

Когда разгорелось пламя нашего походного костра, сложенного в нескольких метрах от обочины, Шлетер внезапно обратился ко мне: «Что это был за звук?» Я не услышал необычного шума, но, должен признаться, его вопрос тут же заставил меня прислушиваться в ожидании чего-то ужасного. Я не имел при себе никакого оружия, кроме револьвера «Смит и Вессон» 44 калибра. Ночь была безоблачная, поэтому предметы, не находившиеся в тени, могли быть видны на расстоянии в тридцать-сорок ярдов. Мы прислушивались и вглядывались во все глаза, но ничего не могли увидеть, хотя наши лошади начали проявлять беспокойство. После нескольких минут напряженного всматривания и вслушивания даже Шлетер пришел к выводу, что поднял ложную тревогу. Нет большего мужества для джентльмена, чем сохранять хладнокровие перед компанией, признав, что напрасно волновался и опасности нет. Без ложной скромности скажу, что в моих родных прериях я нередко участвовал в такой забаве, как охота, и спокойно убивал то, на что охотился, но теперь условия существенно изменились, поскольку я ничего не знал о сибирской охоте, а о местных зверях читал лишь, что это самые жуткие плотоядные хищники.

До позднего вечера я просидел, куря трубку, но бог сна смежил мои веки, и я заснул, как и храпящий Шлетер часом ранее. Прошел час, быть может, два, костер почти прогорел, и я забыл о своих страхах, погрузившись в приятные сны о доме. Я был резко вырван из снов, когда лошади, чувствуя опасность, начали прядать ушами, принюхиваться и яростно ржать, силясь освободиться. Я вскочил и в свете тлеющих угольков костра различил медведя, который в моем возбужденном состоянии казался огромным, как мамонт.

Я забыл разбудить Шлетера, который спокойно спал. Достав свой пистолет, выстрелил в медведя совсем рядом с головой Шлетера. Медведь в ярости поднялся на задние лапы и отбросил наш самовар, который мы оставили на бревнах. Если б я знал, что такой маленький пистолет способен создать столь сильный шум, то подумал бы, прежде чем стрелять. Шлетер подскочил, как будто под ним рванула динамитная шашка. В пороховом дыму и тумане он напоминал одержимого дьяволом. Меня так смутили его действия, что я на мгновение забыл про медведя, который при этом двигался к Шлетеру. Медведь был неплохой целью, поскольку передняя лапа оказалась перебита выстрелом, и это привело к изменениям в его поведении. Шлетер, наполовину проснувшийся, не мог ни увидеть медведя, ни понять исходившую от хищника опасность. Наконец еще один выстрел из пистолета, приставленного к уху животного, закончил наше приключение.

Ни один из нас той ночью больше не хотел спать. Мы потушили подпаленную шкуру мертвого медведя и взяли как трофей с собой в Енисейск.

Казалось бы, вот он, трофей, вот оно, леденящее кровь приключение! Но позже Бьюэл узнал от местных жителей, что убийство медведя в этих краях — дело обычное и никакой особой доблести в таком поступке люди не видят.

И все же американец далее путешествовал по сибирским городам и весям с плохо выделанной шкурой медведя, которая на холоде дубела, становясь негибкой, громоздкой и неудобной. Она занимала больше места, чем все прочие вещи, и желанный трофей вскоре было решено оставить. Тем более что «огромный медведь» оказался вовсе не таким большим. Об этом автор пишет так:

Я вез с собой шкуру медведя, который был убит во время поездки в Енисейск, но это было настолько хлопотным занятием, что после долгих колебаний я наконец отдал ее мужику, в доме которого мы остановились купить молока. Когда я впервые увидел медведя, мне показалось, что он невероятно большой и свирепый, и когда удача направила мою руку и я выстрелил, а животное упало замертво, я, надо признаться, тешил себя мыслью, что совершил нечто неописуемое. В течение нескольких минут я чувствовал острое желание немедленно вернуться в Америку с единственной целью — опубликовать свою биографию. Но когда я начал снимать с животного шкуру и тщательно оценил его размеры и когти, он будто начал угасать, как свечка, подожженная с обоих концов, или, скорее, как объект, на который посмотрели через обратный конец подзорной трубы. Когда я закончил снимать шкуру, медведь казался таким маленьким, что вполне мог бы быть не застрелен, а пойман, чтобы сделать из него домашнее животное.

Однако самым фееричным оказалось завершение эпопеи со шкурой: «…Было обидно, — замечает Бьюэл, — когда мужик окинул ее взглядом и сказал: “Ну, может быть, хоть кошки погрызут”».

История вторая

В своей книге о нигилизме и жизни ссыльных (он называет их «изгнанниками») Бьюэл перевирает множество фактов русской истории, выдавая чудовищную некомпетентность рассказывавших ему о них, и в то же время зорко подмечает проблемы России того времени. Если отстраниться от исторических пассажей и сконцентрироваться на описании русской жизни последней четверти XIX века, мы увидим нашу родину глазами человека совершенно иной культуры, что невероятно увлекательно. Вдвойне интересны передаваемые автором рассказы реальных сибиряков, встречавшихся ему на пути.

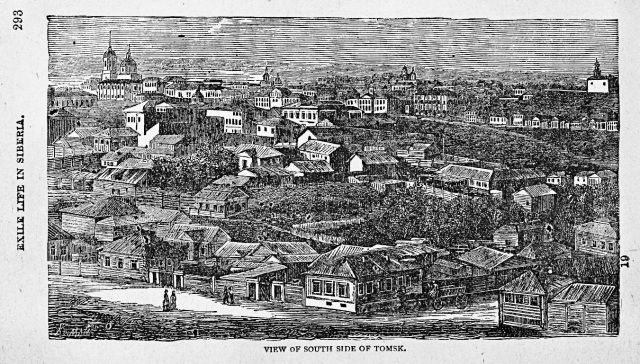

Одна из таких историй связана с сибирскими дорогами, и услышал ее Бьюэл в Енисейске, когда вместе со своим переводчиком чудом спасся от пурги и стаи голодных волков. Отогреваясь на постоялом дворе, американец познакомился с томским исправником, который ночевал там же и поведал писателю о приключении, которое равно удачно смотрелось бы как на киноэкране, так и на страницах приключенческого романа.

По словам исправника, в 1880 году, за два года до встречи с Бьюэлом, он по службе прибыл в Иркутск, а затем намеревался отправиться в Центральную Александровскую тюрьму. Снега выпало много, и губернатор выделил исправнику для поездки личную тройку с извозчиком. Из Иркутска выехали ранним утром, чтобы затемно прибыть на место. Дальше, как добросовестно записал Бьюэл рассказанное исправником, события развивались так:

Как правило, в рабочие поездки по Сибири я брал с собой испытанную винтовку, купленную во время последнего визита в Санкт-Петербург. Она не раз спасала меня от нависшей опасности, но в ситуации, о которой я намереваюсь рассказать, мне не хватило взятых патронов, хотя обычно я беру с собой не меньше пятидесяти.

Не происходило ничего, что бы могло воспрепятствовать нашему успеху, пока в три часа дня наш ямщик не сделался столь пьяным от выпитой им водки, что тройка сошла с дороги и опрокинулась в сугроб, а мы чудом смогли избежать травм. Подобные случаи распространены настолько широко, что можно было бы не упоминать об этом, но наш транспорт оказался столь сильно поврежден, что мы остановились почти на два часа для проведения ремонта, а затем, проехав еще немного, вторично сломались. Проблема заключалась в том, что сломалось сцепное кольцо из-за капризного поведения одной из лошадей.

Было семь часов вечера, когда я услышал долгий волчий вой, которому с разных сторон тут же ответили несколько других. Эти звуки, однако же, ни в малейшей степени не встревожили меня, поскольку я слышал их слишком часто. Но вскоре я увидел, как на дорогу позади нас выбежала стая из пяти или шести волков. Потом позади и перед нами начали показываться другие. Я не спешил стрелять, потому как знал, что, если подстрелю волка, сородичи съедят его и, вкусив крови, вознамерятся догнать нас и закончить трапезу.

Мой возница гнал лошадей в бодром галопе, стремясь избежать опасности, которая нам угрожала. Становясь с каждой минутой смелее из-за того, что их количество увеличивалось, волки появились по обе стороны от нашей тройки, а некоторые подбирались совсем близко и замирали, глядя на нас. Из леса раздавался полный ненависти вой, и число волков, казалось, все увеличивалось. Они становились все смелее, кидались к лошадям и отступали вновь.

Теперь я понимал, что каждый протяжный вой ободрял их и как только они нападут на наших лошадей, шансов на бегство не останется. Я поднял оружие и выстрелил в одного из волков, но, едва снег окропился кровью, не менее сотни волков налетели на раненое животное и разорвали его на части немедленно.

Тогда я сделал еще два выстрела наугад и, должно быть, ранил нескольких, судя по рычанию. Оглянувшись, я увидел результат моих выстрелов — несметное число волков пировали, сделавшись похожими на мух, заполняющих в летнее время разлагающееся тело. Не успели мы скрыться из виду, когда останки раненых волков исчезли в жадных утробах своих соплеменников, которые вновь с воем преследовали нас.

Хотя наши лошади двигались с максимальной скоростью, не показывая усталости, мы все же не могли оторваться от волков, которые быстро нагоняли нас, и прежде, чем мы удалились на шесть верст от места первого выстрела, они настигли нас вновь. Когда они добрались до тройки и были готовы к нападению, я еще дважды выстрелил, выиграв тем самым пару верст, пока волки пировали подстреленными сородичами.

Я старался разумно использовать патроны, поскольку успех нашего бегства зависел от того, сможем ли мы сдержать волков вдалеке от нас, убивая одного, чтобы отвлечь остальных. Поэтому я продолжал отстрел, пока не был израсходован последний патрон. Мы были к тому времени в десяти верстах от Александровской. Я убил двадцать пять волков или даже больше, но это не смогло значительно уменьшить их численность. При этом у нас теперь не было никакого оружия, чтобы отразить нападение со стороны оставшихся.

Наши лошади были измучены, возница почти лишился рассудка от ужаса, и лишь небольшая надежда, которую я лелеял, ярко светила на фоне общего уныния. Я не спешил погружаться в раздумья, поскольку голодные волки, охочие до крови, были близки, и я видел их высунутые языки. Их челюсти лязгали совсем рядом, словно они уже предвкушали, как сомкнут их на нашей плоти. Некоторые волки бежали так близко, что пытались прыгнуть на меня, и я, перехватив винтовку за ствол, орудовал ей как дубиной, сбивая волков в прыжке, а когда они отлетали на снег, их тут же съедали. Но этот успешный способ отражения атак не помог нам, поскольку, пока я сражался с волками, некоторые из них забежали вперед и бросились на лошадей. Самое время, чтобы расстаться с надеждой и молиться, но наши бедные лошади так отчаянно сражались за жизнь, что вдохновляли на борьбу и меня. Волки повисли на них, вцепившись в бока и горла лошадей, и я был удивлен тем, что лошади выживают с такими страшными ранами. Но вот они упали замертво, а нам с возницей предстояло что было сил защищать свои жизни.

Возница ничего не имел при себе для защиты, и, несмотря на попытки отбиться, три сильных волка стащили его с места, и, когда он упал на снег, моля о помощи, до меня долетел его дикий крик. Бедняга молил о помощи, звал меня, в то время как свирепые звери раздирали его плоть, пока он не умер от невыносимой боли. Наши лошади разделили судьбу возницы, а я, вооружившись своей дубиной, отбивался от полусотни волков, поочередно кидающихся на меня. Как я вышел из того пекла живым — для меня загадка, но я боролся в течение долгого времени, прежде чем подоспела помощь — двое мужиков, которые смело помчались на выручку.

Мы были застигнуты стаей почти у окраины Александровской и создаваемым шумом привлекли к себе внимание. Я был спасен в основном потому, что почти все волки отвлеклись, пожирая лошадей и возницу. После спасения я увидел, что вся моя одежда буквально разодрана в клочья, ноги и руки исцарапаны, на что в пылу схватки я не обратил внимания.

Волков удалось отогнать выстрелами и ударами лишь тогда, когда лошади были почти полностью ими съедены, а от возницы остался лишь ухмыляющийся череп без плоти, половина одной руки, часть позвоночника и тазовая кость. Его конечности были разорваны на куски и оттащены туда, где могли быть спокойно доедены. Моя сломанная винтовка, от которой остался лишь ствол, как никакая другая реликвия ценна для меня после той печальной истории, которую я запомнил на всю жизнь.

А где-то по Московско-Сибирскому тракту и тысячам других дорог в пору написания Бьюэлом своей книги ехали и шли сибиряки. И вздрагивали, заслышав в зарослях треск и утробное ворчание медведя или протяжный волчий вой, подхватываемый разными глотками то правее дороги, то где-то левее, то за ближайшим поворотом...

История третья

Но не только о современной ему Сибири писал Бьюэл в своей книге — порой он рассуждал и о судьбах народов, населявших обширные и печальные пространства, чем-то неуловимо напоминавшие ему родную Америку. Если помнить, что мы читаем записки человека иной эпохи, особенно интересными выглядят его рассказы, например, о сибирских охотниках или мамонтах, о которых ученые в ту пору знали едва ли не меньше, чем знает сейчас обычный школьник.

Я не берусь судить, верно ли автор трактует и датирует те или иные события, моя задача — познакомить читателей с творчеством талантливого рассказчика, путешествовавшего по Сибири в конце XIX столетия. Итак, Сибирь — земля мамонтов!

В районе Нижней Лены, к западу от реки, были обнаружены останки огромного носорога и древнего слона, который был больше любого ныне существующего, — Elephas primigenius, обычно называемого мамонтом. Это наименование произошло от слова «мамы» (земля), потому как якуты верили, что это животное прокладывало себе путь под землей, как крот. Китайская история представляет мамонтов как крыс размером со слона, которые всегда прячутся под землей и умирают, вступив в контакт с воздухом на поверхности.

Бивни мамонта замечательны тем, что демонстрируют двойную кривизну — сначала внутрь, затем наружу и снова внутрь. Некоторые натуралисты относят мамонта к тому же виду, что и индийского слона, только сильно измененного в силу климатических условий. Самоеды говорят, что мамонт все еще существует, блуждая по берегам Ледовитого океана и питаясь трупами, выброшенными прибоем.

Что касается носорога, они говорят, что это была гигантская птица, и рога, которые у купцов ценятся наравне со слоновьей костью, — их когти. Самоедские легенды рассказывают о страшных сражениях между их предками и этими огромными крылатыми животными.

Торговля бивнями мамонта между племенами Северной Азии и китайцами была развита за сотни лет до прихода европейских натуралистов, проявивших интерес к бесспорным доказательствам существования этих вымерших животных.

Сибирский мамонт аналогичен образцам, найденным в разных частях Англии, особенно в Илфорде, в долине Темзы, недалеко от Лондона, на побережье Норфолка. Но тогда как в европейской почве находили лишь фрагменты скелета, в Сибири были обнаружены кости носорога и мамонта, покрытые кусочками плоти и кожи.

Этим открытиям более столетия. В декабре 1771 года отряд якутов охотился на Вилюе, недалеко от его соединения с Нижней Леной, и обнаружил неизвестное животное, наполовину сокрытое в песке, но все еще сохраняющее свою плоть, покрытую толстой кожей.

Туша слишком разложилась, чтобы можно было переправить в Иркутск что-то еще, кроме двух ног и головы. Они были замечены великим путешественником и натуралистом Петром Палласом, который объявил животное носорогом, не самым большим в своем роде, который мог случайно родиться в Центральной Азии.

В 1799 году замерзший берег в устье Лены обвалился и открыл тунгусу по фамилии Чумаков тело мамонта. Шерсть, кожа, плоть и все остальное сохранилось благодаря морозу.

Семь лет спустя мистер Адамс из Петербургской Академии, узнав об открытии в Якутске, побывал там. Он обнаружил, однако, что большая часть плоти была съедена дикими животными и собаками туземцев, хотя глаза и мозг остались нетронутыми. Весь скелет был 9 футов 4 дюйма в высоту и 16 футов 4 дюйма от кончика носа до конца хвоста без учета бивней, которые были 9 футов 6 дюймов в длину, если учитывать кривизну. Вес обоих бивней составил 360 фунтов, а голова вместе с ними весила 414 фунтов. Кожа была такого необычайного веса, что десять человек с трудом ее переносили. Было также собрано около 40 фунтов шерсти, хотя гораздо больше втоптали в песок медведи, объедавшие плоть. Сейчас этот скелет находится в музее Петербургской Академии, где я изучал его во время моего визита в город в октябре 1882 года.

В 1843 году А. Миддендорф на реке Таз между Обью и Енисеем нашел мамонта, плоть которого была в столь идеальном состоянии, что оказалось возможным изъять глазное яблоко, которое хранится в музее в Москве.

В 1865 году капитан парохода «Енисей» случайно узнал, что туземцы обнаружили сохранившиеся останки мамонтов примерно в 100 верстах к западу от реки. Информация была отправлена в Петербург, и доктор Шмидт был уполномочен отправиться туда и осмотреть находки. Он прибыл по Енисею в Туруханск, а оттуда к месту обнаружения мамонтов — в надежде вскрыть живот существа и, исходя из характера листьев в его желудке, сделать вывод о среде обитания животного, как известно, питающегося растительной пищей, но какой именно, еще никто не определил. К сожалению, желудок не сохранился. При осмотре под микроскопом фрагментов растительной пищи, извлеченной из бороздок коренных зубов сибирского носорога, иркутские натуралисты определили волокна сосны, лиственницы, березы и ивы, напоминающие волокна деревьев тех же видов, которые до сих пор растут в Южной Сибири. Кажется, это подтверждает давно высказанное мнение, что носорог и другие крупные толстокожие, найденные в аллювиальной почве Севера, и раньше населяли Среднюю Сибирь и юг крайних северных районов, где сейчас находят их скелеты. Подсчитано, что животные пробыли замороженными много тысяч лет, и их естественное местообитание находилось на Севере в период, когда, возможно, арктический регион был теплее, чем сейчас. Покрытые длинной шерстью, они, безусловно, могли противостоять арктическому климату. Но как в северной тундре животное могло найти листву, необходимую для его существования? Из этого можно сделать вывод, что или раньше эта местность была лесистой, или что мамонт не жил там, где был найден его скелет, но обитал южнее, откуда его туша была перенесена на север по рекам, где и вмерзла в почву. Эти вопросы обсуждаются среди геологов, которые все еще ищут ответы на них.

Однако факт остается фактом: мамонтовая кость — по-прежнему важная отрасль местной торговли, и все путешественники свидетельствуют о большом количестве ископаемых костей, обнаруживаемых в мерзлых районах Сибири. Было высказано предположение, что обильные запасы слоновой кости по запросу греческих скульпторов привозили в Причерноморье из сибирских «месторождений». Так, еще во времена капитана Биллингса, о чем рассказал его секретарь Мартин Зауэр, был обнаружен арктический остров рядом с Сибирским материком, представляющий собой смесь песка и льда, и, когда началась оттепель, берега начали оплывать, обнажая множество мамонтовых костей. Весь остров оказался сформирован из костей этого необычного животного.

Этот отчет в какой-то степени подтверждается Фигером, который рассказывает нам, что Ново-Сибирский остров Ляховский по большей части представляет соединение песка, льда и мамонтовых бивней и в любую бурю море выбрасывает на берег новые бивни. Реклю говорит о ежегодно находимых пятнадцати тоннах мамонтовых бивней, представляющих останки порядка 200 мамонтов, а около 1840 года Миддендорф подсчитал количество обнаруженных мамонтов, которых на тот момент насчитывалось 20 000.

Каждый год в начале лета рыбацкие барки направляются курсом к группе Ново-Сибирских островов, к островам костей, а зимой караваны, запряженные собаками, идут по тому же маршруту и возвращаются, груженные бивнями мамонта, каждый из которых весит от 150 до 200 фунтов. Полученная таким образом ископаемая мамонтовая кость импортируется в Китай и Европу, где используется для тех же целей, что и обыкновенная кость слона и бегемота.

Читаешь — и диву даешься, насколько далеко шагнула современная наука по сравнению с представлениями людей XIX века! В любом случае охочий до новых знаний Бьюэл хватался за совершенно разные темы, пытаясь понять местную культуру и особенности политического устройства — для того чтобы более ярко выписать историю тех, о ком в Российской империи предпочитали не говорить, — ссыльных.

История четвертая

Книга под названием «Сибирский нигилизм и жизнь ссыльных в Сибири» вполне могла бы называться «Жизнь изгнанников в Сибири». Именно это значение, как мне думается, вкладывает Джеймс Бьюэл в скупое exile, ведь даже само слово «изгнанник» более эмоционально окрашено, оно гораздо шире привычного «ссыльный». Впрочем, против норм языка не пойдешь, даже если пытаешься разглядеть между строк неожиданный эмоциональный слой, а эмоций на страницах книги оказалось предостаточно, поскольку порой автор становился свидетелем душераздирающих трагедий и ничтожности человека перед лицом стихии или государственной машины...

Бьюэла трудно заподозрить в подтасовке фактов и романтизации происходящего, ведь он видит реальность и ужасается ей, излагая субъективные наблюдения, и нам интересна именно такая субъективность, живой взгляд эмоционального человека. Вот как он описывает Центральную тюрьму в Москве, откуда ссыльные отправлялись дальше на Восток:

Самым печальным, что мне довелось увидеть в этой тюрьме, были жены и малолетние дети преступников, которые утомились, проделав многомильный путь, чтобы в последний раз встретиться и проститься с теми, кого они любят, или же сопроводить их в ссылку. Число жен, которые добровольно присоединяются к мужьям в ссылке, поистине удивительно, что иллюстрирует правдивое высказывание: «Ничто не может сравниться с любовью женщины». Многие сцены, виденные мною в тюрьме почти еженедельно, невыразимо печальны. Одну из них я вспомнил теперь, чтобы и читатель мог проникнуться печальным сочувствием, которое я испытывал.

Молодой красивый парень, который, как мне объяснили, был политическим преступником, прибыл в Москву с большой группой заключенных за четыре дня до того, как я его встретил. Пока мы с переводчиком были заняты наведением справок, я встрепенулся от внезапного крика, а когда огляделся, чтобы понять причину, увидел, что молодая женщина с маленьким ребенком в левой руке обвивала правой шею молодого мужчины. Они кричали и вздрагивали в горестных муках. Задыхаясь от рыданий, они что-то говорили на родном языке, но мне было не разобрать их слов. Молодой человек в чем-то убеждал женщину, но каждое произнесенное слово, казалось, лишь подогревало их горе.

Вскоре мой переводчик все разузнал подробно: молодой человек являлся мужем женщины и был осужден в городе Ярославле по обвинению в печати и распространении революционной литературы. Его наказали, отправив на каторжные работы в сибирские рудники на десять лет. Когда его забирали в Москву, молодой жене не разрешили сопровождать мужа в поезде, но столь велико было ее желание еще хотя бы раз увидеть супруга, что она собрала ребенка, их маленькую дочь, и двинулась пешком в Москву, преодолев сто семьдесят пять миль. День и ночь она шла так быстро, как только могла, обремененная ребенком, боясь, что не успеет прибыть до отправки мужа в Сибирь. Утром четвертого дня она достигла Москвы и имела возможность увидеть закованного и сломленного от горя супруга. Эта встреча лишь умножила их муки, поскольку жена настаивала на сопровождении мужа в ссылку, в то время как он, с чувством «раненной гордости», не мог согласиться и предлагал ей вернуться домой. Я оставил их все еще сжимающими руки друг друга, горько кричащими, и уже не узнаю никогда, последовала ли молодая жена за своим мужем-изгнанником. Такие истории, как ни странно, очень часты в Центральной тюрьме, но они лишь подготовили меня к намного большему числу печальных свидетельств, которые я позже зафиксировал

в Сибири.

Так что же он увидел в Сибири? Если попытаться перечислить все места, где довелось побывать американцу, прокладывая себе путь верительными грамотами от российских чиновников и звонкой монетой, впору пересказывать треть книги. Мы же обратим внимание на рассказы путешественника о ссыльных, записанные им со слов самих несчастных. Вот один из таких:

Я стал свидетелем тяжелой работы на руднике, которую можно видеть и при посещении любой колонии в Соединенных Штатах. Я видел нескольких мужчин, прикованных цепью к тачкам, и других, с цепями на запястьях и лодыжках, но мне не показалось, что они слишком страдали. Позже мне сообщили, что шахтой возле Енисейска управлял очень гуманный и добродетельный капиталист, отношение которого к рабочим было исключительно внимательным.

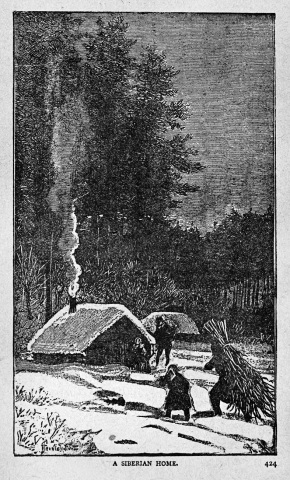

Возвращаясь из шахты, мы натолкнулись на несчастного, который на вопросы Шлетера ответил, что был сослан и жил в горах поблизости. Что-то гипнотическое было в этом человеке, может быть, выражение его умных глаз или печаль во взгляде, с которой наблюдал он за нашим снисходительным к нему обращением. Поэтому я спросил, далеко ли его дом, который оказался совсем близко, и мы решили его навестить. Через полчаса мы спустились к подножию горы, откуда брала начало протяженная безлесная равнина, покрытая снегом. Здесь, в месте, полном уныния и одиночества, мы вскоре отыскали жилище ссыльного. Я был удивлен, увидев перед собой грязную землянку, которые в огромном количестве можно отыскать и на американском Западе. Мы узнали, что ссыльный, который так меня заинтересовал, не был одинок в этом тоскливом месте. У него был товарищ с такой же неудачливой судьбой. Помимо того, с ними жила собака — верный компаньон и охранник, который лаем извещал о приближении диких животных и с подозрением посматривал на незнакомцев вроде нас. Жилище нашего несчастного изгнанника представляло собой небольшую двухместную землянку, покрытую сверху ветвями и земляной насыпью в два фута толщиной, отчего зимой внутри было тепло, а летом прохладно. Дверь с южной стороны вела вниз, в просторную комнату, которая была натоплена, в импровизированной печи горели еловые ветви.

Изнутри комната была обшита досками, неровными по длине и толщине, но аккуратно соединенными вместе, чтобы избежать сырости. В противоположном от входа углу — заправленная кровать, возвышавшаяся над землей на два фута, с прибитыми поперечинами, к которым крепилась подстилка из волчьих и медвежьих шкур.

На стене висела икона Богоматери, а перед ней чадила свеча, сделанная из волчьего сала (как объяснил мне ссыльный). Три полки, два табурета и коробка — вот и вся мебель в их жилище. Кухонные принадлежности были скудными, однако наличествовал самовар, расположенный на печи, что было важным символом для каждого русского.

В этом «первобытном» жилище мы были гостеприимно приняты хозяином. После того как был выпит чай, изгнанник рассказал мне об обстоятельствах, при которых он был выслан в Сибирь, и о жизни, которую тут вел. Узнав, что я — американец, собирающий информацию о жизни преступников в Сибири, он рассказал свою историю через переводчика, который кратко пересказал ее мне: «До 1873 года я жил в деревне Мехув, на юге Польши, почти в двухстах верстах от Варшавы, которая сначала принадлежала нашему дворянину, но после манифеста об освобождении я остался на этой земле и попытался заработать на хлеб насущный для своей семьи, жены и двух детей. Я довольно неплохо преуспел в этом, хотя в моем районе нельзя надеяться на успех зерновых культур. Один год может быть урожайным, а год или два после него — нет. Однако у меня не было причин жаловаться, поскольку соседи и те считали меня самым удачливым среди них.

Неудачи начались весной 1873 года, когда к нам приехал брат жены, сбежавший от властей. Он обвинялся в помощи нигилистам и членам террористических ячеек. Я оставил его на ночь, а на следующее утро трое жандармов, которые шли по его следу несколько дней, арестовали его в моем доме. Я был тогда уверен в его невиновности, ведь он поклялся мне и моей жене пред иконой, что обвинение ложно. Я пытался упросить жандармов отпустить его, но мои мольбы были безрезультатны. Напротив, они привели к тому, что моя собственная свобода была теперь в опасности. Так я покинул свой дом, который больше никогда не видел».

Сказав это, бедняга разрыдался и, закрыв лицо руками, закричал, словно сердце его рвалось на части. Мы пытались утешить его, и через несколько минут он продолжил: «Меня привезли в Варшаву и бросили в тюрьму, где я провел почти неделю с десятью другими заключенными, после чего был перевезен в Москву без всякой возможности прояснить ситуацию. Оттуда я был выслан на рудники Нижнеудинска, находившегося на пути из Красноярска в Иркутск. Видит бог, я не помню страданий, которые претерпел во время той ужасной поездки. Все время, что я ехал из Москвы, я был охвачен горем, что никогда уже не увижу жену, детей и далекий дом после того, как жандармы меня с ними разлучили. Это жуткое горе в каком-то смысле сделало меня равнодушным к жестокости, которой я подвергался. А это было лето, когда стояла такая жара, что на коже, на открытом солнце, вспухали волдыри ожогов. Ко мне относились как к самому презренному преступнику, хотя я был столь же невинен, как младенец на груди матери.

Кандалы на руках и ногах так ужасно истирали запястья и лодыжки, что я был истощен от потери крови. Конвоиры перебинтовали мои раны, но от этого стало лишь хуже, пыль и жара вызвали нагноение, раны стали черными и со временем, пожалуй, убили бы меня. Я не могу рассказать вам обо всех жестокостях, которые применялись к нам во время пути в Удинск. Мои тяжелые условия содержания были немного смягчены, поскольку во время ареста у меня было с собой несколько рублей, а другие заключенные, у которых не было денег, умирали иногда прямо по дороге.

Я узнал, что трудности, ожидающие меня в шахтах, менее страшны, чем те, что я претерпел по дороге, и поэтому был рад, когда в поле зрения наконец показался Удинский золотой рудник. Большинству заключенных нужно было попасть в больницу, а не в рудники, но жестокие конвоиры били их прикладами и отправляли в рудник, не обращая внимания, что руки и ноги тех порой разлагались от ран, произведенных тяжелыми кандалами.

Благодаря имеющимся деньгам мне повезло больше, и в течение двух недель у меня была хорошая кровать в больнице, где обо мне заботились местные благотворители. Когда восстановление было завершено, меня отправили в шахту, на триста футов под землю, и поручили трудиться вместе с другими преступниками. Мы должны были передвигать вагонетки, цепляя на себя нагрудные хомуты, впрягаясь в них.

Пока мои деньги не кончились, я не ощущал больших трудностей в шахте, но, когда закончились последние, начались страдания, которые я боюсь вспоминать. Меня снова заковали в тяжелые кандалы по рукам и ногам, закрепили их на шее и на талии, и я должен был трудиться в них по восемнадцать часов ежедневно. Этот труд требовал таких усилий, что я видел, как многие мужчины падали в обморок.

Когда человеческая природа уже не могла больше выдерживать, усталого больного наказывали. Мои плечи были обнажены, и кнут порой стегал, даже если не было нарушений. Дважды меня подвешивали за пальцы, когда я падал от истощения. Самые страшные наказания в Нижнеудинске — кнут, плеть, «скорпион» и подвешивание за пальцы. Я ни разу не подвергался наказанию «скорпионом», однако видел его применение множество раз. Этот инструмент для бичевания похож на кнут — за исключением того, что вместо узлов на конце его маленький крюк, который при ударе втыкается в плоть и тянется сквозь нее. Смотрится это ужасно, а четверть наказанных таким способом потом умирают.

Наши надзиратели были особенно жестоки, их отбирали из старых вояк, и им бы больше подошло сражаться на поле боя. Они были жестоки и несдержанны. Деньги могли их смягчить, но, как только монеты заканчивались, они вновь накидывались на беспомощную жертву.

Иногда жестокие охранники обматывали головы преступников полосками сыромятной кожи, натягивая ее так сильно, что глаза бедняг краснели, лицо становилось фиолетовым, с тела лился пот. Это наказание также часто приводит к смерти, и я рад, что его применяют нечасто. Но есть и наказание более ужасное, чем все прочие, о которых я рассказал, потому что оно может длиться порой многие годы. Это наказание — размещение заключенных в сырых штольнях, откуда им не разрешают выбираться до самой смерти. Я видел заключенных, которых отправляли на каторжные работы, чтобы они трудились всю жизнь в лужах воды. Удивительно, как долго некоторые люди могут такое выносить, даже когда их тела становятся почти прозрачными, щеки тонкими, выпадают волосы, голос становится едва слышимым, под тонкой кожей очерчиваются кости. И однажды они падают, чтобы уже не подняться никогда. В мерцании огней, освещающих шахту, эти бедняги кажутся гномами или голодными призраками.

Я выносил ужасные истязания восемь лет, сколько мне и было отведено для каторжных работ, но на этом мои беды не закончились, поскольку я был обречен еще девять лет жить изгнанником в этих местах. Но все эти каторжные работы и изгнание — моя судьба, которую я должен вынести. Самым трудным была невозможность связаться с моей семьей, ни одной весточки от которой я не получил с того дня, когда покинул их. Ни моя жена, ни я не можем написать, и поэтому я нахожусь в неведении. Они могут быть мертвы, а может, жена, отчаявшись ждать меня, связала себя узами брака с другим человеком. А если и нет, то что их ждет в грядущие девять лет? Мое сердце похоронено под несчастьями, через которые я прошел, и предчувствием зла, которое всегда со мной.

Я живу здесь, в этом небольшом доме, деля его с моим таким же несчастным соседом. Живем мы тем, что охотимся и ловим рыбу. Я бы не жаловался на свое существование, если бы не память о моем доме в Польше, который, увы, уже никогда не станет моим».

Я с таким интересом слушал рассказы изгнанника, что не заметил прихода темноты, ведь провел почти три часа в заснеженной лачуге. Я отдал в руки бедняги десять рублей и пообещал ему, что посещу Варшаву прежде, чем вернусь в Америку, и приложу все усилия, чтобы передать его сообщение жене. Он поблагодарил меня со слезами на глазах и сказал: «Передайте ей, что больше всего я надеюсь увидеть ее снова и что я не перестаю молиться о сохранении наших жизней и о том, что однажды мы встретимся в небольшом домике, где так давно были разлучены».

Я доверяю всему, что рассказал мне изгнанник, и считаю сказанное им правдивым. Мои собственные наблюдения и истории, рассказанные другими людьми, побывавшими в шахтах, подтверждали его слова. Трудно было преувеличить ту жестокость, с которой надсмотрщики в Сибири относятся к несчастным заключенным.

Лирическое послесловие

Это лишь четыре истории, поведанные американским писателем Джеймсом Уильямом Бьюэлом после его путешествия по Сибири — порой жуткие, но дающие представление о том, какими были сибирские дороги менее полутора веков назад, какие нравы царили на рудниках и в шахтах, какие невиданные создания когда-то бродили по сибирским просторам... Это истории о силе человеческого духа и о человеческой жестокости.

Разумеется, порой американец слишком сгущал краски или же, наоборот, романтизировал свои «приключения». И мы вольны верить автору или, списав все на его буйное воображение, сказать: «Мерзавец, он оболгал нашу страну!» — но Бьюэл, глядя на происходящее тогда в России, будь то торжественные богослужения или жестокие пытки, сила людского характера или проявление низменного духа, то и дело проводил параллели между нашей и своей родиной, между Россией и Соединенными Штатами, он стремился понять страну, в которой оказался, жадно ловя каждое слово любого встреченного рассказчика...

Например, сколько баек о русских царях пересказал в своей книге Бьюэл? Много. И все монархи, судя по этим небылицам, погибли насильственной смертью, в то время как вокруг царил липкий ужас одиночества и предательство свиты...

Но не ради подобных баек стоит читать его книгу, а ради изумительного описания сибирского Севера и людей, живущих здесь, ведь иногда неистовый американец превращается в тонкого лирика:

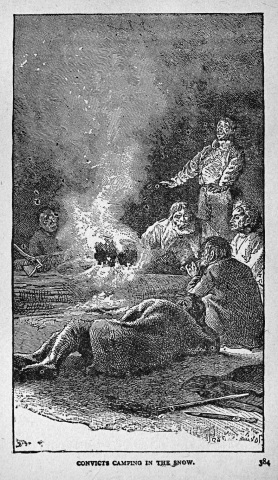

Лагерь посреди тундры в глухой зимней ночи — зрелище дикое и странное. Вообразите, что вы проснулись в некий неизвестный час посреди ночи, высунули голову из теплого спального мешка и попытались разглядеть звезды, чтобы понять, который час. Костер почти потух, лишь тлеет несколько угольков, но этого света достаточно, чтобы различить темные фигуры местных жителей, сидящих на корточках спиной к саням и дремлющих у затухающего костра. За пределами лагеря лишь пустынная тундра, укрытая снежными волнами, которые постепенно сливаются с огромным замерзшим океаном и теряются в темноте. В высоком, почти черном небе искрится яркое созвездие Ориона и Плеяды, астрономические часы которых отмеряют время между закатом и восходом солнца. Синие таинственные блики Авроры дрожат на севере, восходя яркими линиями к зениту, а затем раскидываются по небу величественными полотнищами, словно предупреждение для путешественников, дошедшее из неизведанных районов возле полюса. Тишина глубока, словно смерть. Лишь пульсация крови в ушах и тяжелое дыхание спящих нарушают полное безмолвие.

Внезапно в ночном воздухе слышится нечто, похожее на долгий слабый плач. Так стенает человек, прежде чем его страдания окончатся. Постепенно плач становится громче, звук разносится во все стороны, пока, кажется, не заполняет собой всю атмосферу, переходя в низкий отчаянный стон. Это волчий сигнал. Через мгновение его подхватывают другие, сначала два-три, дюжина, пока сотни солистов адского хора не начинают завывать вместе, заставляя воздух дрожать. Кажется, что пустые небеса и пустая земля полнятся воплями злодеев. Затем один за другим источники звука стихают, становятся едва слышимыми и, наконец, вовсе замолкают. Лагерь вновь окутывает мертвая тишина. Один или двое спутников беспокойно ворочаются во сне, словно этот вой проникает в их сны, но никто не просыпается, и тишина вновь заполняет небеса и землю.

Вдруг сияние Авроры, как всадник, размахивающий мечом, проносится по темному небу и освещает снежную степь переливистыми высверками разноцветного сияния. Словно открыли небесные врата.

С первыми рассветными лучами лагерь начинает оживать. Собаки выбираются из глубоких ям, которые их теплые тела расплавили в снегу, местные жители просовывают головы в горловины шуб. Огонь разожжен, согрет чай, и вы выползаете из своего мешка, чтобы позавтракать.

Пятнадцать или двадцать минут тратятся на то, чтобы выпить чаю и съесть вяленую рыбу, и, прежде чем в крепнущем свете восходящего солнца исчезнет Аврора, вы уже будете стремительно мчаться через тундру.

Вы почувствовали пронизывающий холод, горьковатый дым от костра? Услышали далекий волчий вой? И все это — Сибирь. Разная, пугающая и вдохновляющая.